Introducción

El COVID-19 o Coronavirus es un nuevo virus que apareció por primera vez en la población en invierno de 2019 causando cientos de miles de muertes y millones de personas infectadas. Por lo que más tarde, en marzo de 2020, fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia mundial. La vida cotidiana de la población española cambió drásticamente, afectando a todos los ámbitos de su rutina, y por supuesto, influyendo también en la práctica de actividad física (AF) y deportiva (Sañudo et al., 2020).

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa provocada por el virus SARS-Cov2 (Guicciardi y Pazzona, 2020). Sus manifestaciones clínicas no son nada específicas, dando síntomas como fiebre, tos, mialgia, fatiga y disnea, entre otros. Sin embargo, puede presentarse como una infección asintomática derivando incluso hasta una insuficiencia respiratoria grave con todas las consecuencias que eso conlleva (Guicciardi y Pazzona, 2020). Debido a su rápida propagación, se han tomado en todo el mundo medidas para limitar el número de contagios. Como medida preventiva en España, el gobierno central decretó el día 14 de Marzo de 2020 el estado de alarma, por el cual se establecía un confinamiento domiciliario en todo el país. La mayoría de los servicios como gimnasios, centros deportivos u otras actividades quedaron suspendidas temporalmente, permaneciendo activos solo los servicios considerados como esenciales (supermercados, bomberos, hospitales, etc.).

En otros países como Gran Bretaña o Bélgica, las medidas de prevención fueron menos severas, ya que, se permitió a los ciudadanos salir para hacer AF desde el inicio del confinamiento domiciliario (Hew-Butler et al., 2020). Sin embargo, en España esta medida se activó el día 2 de Mayo de 2020 estableciendo un horario determinado para este fin. La promoción central de la AF por parte del gobierno contribuyó a la salud física y mental de la población, finalizando con éxito el encierro (Hew-Butler et al., 2020).

Antes de continuar hablando sobre AF, es necesario clarificar el término en sí mismo y, evitar equívocos con los conceptos de deporte y ejercicio físico, ya que, a lo largo de los años, diversos autores han abordado la AF de numerosas formas.

Martínez del Castillo, en 1987, hace una aportación interesante, argumentando que la AF se desarrolla con un fin principalmente recreativo y por expreso deseo, mientras que el deporte, posee un fin fundamentalmente competitivo. Además, matiza que el deporte simplemente se trata de una forma de practicar AF reglamentada (Martínez del Castillo, 1987).

Por otro lado, la OMS, en 2013, realiza una gran aproximación al término desde otro punto de vista, estableciendo que, se considera AF a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto energético.

Ahora bien, la combinación de estas dos definiciones puede convertirse en la clave que finalmente diferencie el concepto de AF, de los de deporte y ejercicio físico. Por tanto, se entiende a la AF como la base del ejercicio físico y del deporte, que supone una serie de movimientos ejecutados voluntariamente con un fin lúdico, que conllevan un gasto de energía asociado a su práctica.

Una vez llegado a un acuerdo en la definición de AF, a continuación, es fundamental exponer los múltiples beneficios que aporta la inclusión de AF en la rutina, incluso en tiempos de pandemia. La evidencia asegura que la práctica de AF se relaciona con una mejora del bienestar, el cual se vio deteriorado durante el encierro (Carriedo et al., 2020; Chouchou et al., 2020; Robinson et al., 2021). Asimismo, se destaca que gracias a su práctica se produce una disminución de la ansiedad, el estrés y la depresión, entre otros aspectos de la salud mental (Carriedo et al., 2020; Chouchou et al., 2020; Guicciardi y Pazzona, 2020; Robinson et al., 2021).

En la misma línea, Guicciardi y Pazzona, en 2020, afirman que la AF de intensidad moderada puede potenciar la función inmunológica, ejerciendo un papel protector frente a infecciones bacterianas y virales, sobre todo, en personas menos activas o en la población sedentaria. Con respecto al COVID-19, Guicciardi y Pazzona enuncian que al realizar AF se produce una liberación hormonal que reduce la inflamación local excesiva dentro del tracto respiratorio. Además, se puede inducir la secreción de citoquinas antiinflamatorias, modular la actividad de los Linfocitos T CD4, y minimizar el daño celular.

Otros estudios, agumentan que tras la disminución pronunciada de la AF ambulatoria durante 14 días se producen inadaptaciones metabólicas. Pero, estas se pueden revertir reanudando las actividades ambulatorias de niveles más altos (10.000 pasos/día) (Füzéki et al., 2020). Por tanto, la AF de resistencia, incluso de baja intensidad, interviene en la preservación de la sensibilidad anabólica e insulínica; reduciendo la morbilidad y mortalidad, incrementando de la calidad de vida y el grado de independencia en la vejez (Füzéki et al., 2020; Bull et al., 2020).

Actualmente, la OMS recomienda a la población general realizar al menos 150-300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada, o 75-150 min de AF aeróbica de intensidad vigorosa a la semana, o una combinación equivalente; y ejercicios de fuerza al menos dos veces por semana para obtener beneficios significativos en la salud (Füzéki, Groneberg, y Banzer 2020; Bull et al. 2020). Igualmente, se hace referencia a la limitación de la cantidad de tiempo que los adultos pasan siendo sedentarios (Bull et al., 2020).

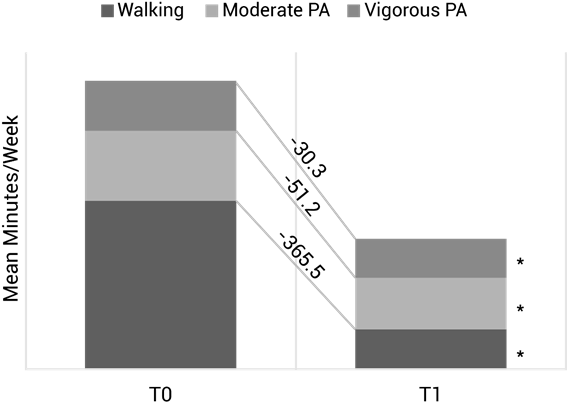

Durante el periodo de cuarentena iniciado en Marzo del 2020, se inició un animado debate sobre los efectos de prohibir por completo la AF al aire libre o limitarla a los lugares cercanos a la residencia. De este modo, la aplicación estricta de las medidas de seguridad podría haber generado, como consecuencia involuntaria, una reducción de la AF, dando lugar a un mayor comportamiento sedentario y dificultando cumplir las recomendaciones de AF (Figura 1).

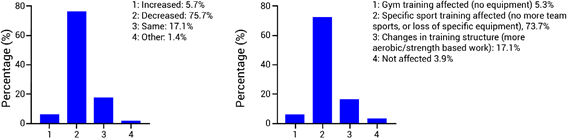

Por el contrario, la prohibición de salir de casa dio lugar a la innovación y reinvención dentro del sector de la AF y del deporte. Esto fue posible a través de los entrenamientos online o de la creación de planificaciones de AF adaptadas a las condiciones del estado de alarma; por ejemplo, la que proponen Füzéki et al., en 2020, en la cual se plantean ejercicios cardiovasculares utilizando las escaleras, saltos, caminando en el sitio o alrededor del apartamento. La planificación de Füzéki et al., contempla también, ejercicios de equilibrio en espacios reducidos, así como, ejercicios de fuerza (como lagartijas, sentadillas, etc.) usando nada más que el propio peso corporal.

Es importante mencionar el cambio que se produjo en la percepción de la AF por parte de la población general, ya que, las actividades antes consideradas como beneficiosas, por ejemplo, las practicadas en entornos naturales, actualmente plantean preocupaciones y temores, en especial entre mujeres jóvenes (Guicciardi y Pazzona, 2020). Esto genera un grave problema, ya que la incorporación femenina al ámbito deportivo ha resultado lenta y costosa a lo largo de la historia (Martínez del Castillo et al., 2008). En la misma línea, los datos confirman, una vez más, que el género en la práctica deportiva es una de las dimensiones con mayor discriminación (Martínez del Castillo et al., 2008).

Con respecto a la AF a cubierto o también designada como indoors, a menudo se practica para aumentar la sociabilidad y generar amistades, sin embargo, se ha convertido en motivo de aprensión, especialmente por parte de la población más joven (Guicciardi y Pazzona, 2020).

Los objetivos del presente estudio son:

-

Examinar el cumplimiento de las recomendaciones de la AF aeróbica antes y durante el confinamiento en función de las variables sociodemográficas examinadas.

-

1-A) Determinar si las variables sociodemográficas son predictoras de la AF aeróbica practicada antes y durante el periodo de bloqueo.

-

1-B) Estudiar las diferencias entre las variables sociodemográficas y los niveles de AF aeróbica antes y durante el confinamiento.

-

1-C) Examinar las barreras y las motivaciones percibidas en función de las variables sociodemográficas.

-

Examinar las diferencias entre la AF aeróbica practicada antes y durante el periodo de confinamiento.

-

2-A) Determinar las asociaciones entre la AF aeróbica practicada antes del confinamiento, el miedo a contagiarse, la percepción acerca de la práctica de actividad física y el tipo de actividad con el nivel de práctica durante el confinamiento.

-

2-B) Examinar las diferencias entre el género y el tipo de AF aeróbica practicada durante el confinamiento.