Hacia un estudio comparativo de pliegos poéticos en castellano y en catalán (s. XVI): tradiciones materiales, temáticas e iconográficas (con un Apéndice sobre las figurillas celestinescas)*

Towards a comparative study of 16th century poetical chapbooks in Castilian and Catalan: material, thematic and iconographic traditions (with an Appendix about «celestinesca» factotum woodcuts)

Laura PUERTO MORO

Universidad Complutense de Madrid – IUMP

ORCID: 0000-0003-3427-3165

RESUMEN: Este trabajo plantea por primera vez un estudio comparativo de pliegos poéticos en castellano y en catalán del s. XVI, con el que se pretende contribuir al trazado de una cartografía más fiable de la literatura popular impresa en la Península Ibérica en los albores de la Edad Moderna. El análisis desarrollado abarca tres vertientes fundamentales: tradiciones materiales, iconográficas y temáticas, sin perder de vista usos sociales asociados. Se adopta un enfoque metodológico de carácter extensivo que sienta las bases de ulteriores estudios pormenorizados. El Apéndice iconográfico recoge la tradición visual y variaciones de las figurillas celestinescas y sus personajes-tipo, así como otras imágenes de codificación genérica.

PALABRAS-CLAVE: Pliegos poéticos, Castellano, Catalán, Estudio comparativo, Siglo XVI

ABSTRACT: This work presents a comparative study of 16th century poetical chapbooks in Castilian and Catalan for the first time, which sets out to contribute to the outline of a more reliable cartography of the printed popular literature in the Iberian Peninsula at the dawn of the Early Modernity. The analysis covers three fundamental aspects: material, iconographic and thematic traditions, along with their associated social uses. The extensive methodological approach adopted in this analysis lays the foundations for future thorough studies. The iconographic Appendix depicts the visual tradition, variations of the «celestinesca» factotum woodcuts and their type-roles, as well as other generic codification images.

KEYWORD: Poetical chapbooks, Castilian, Catalan, Comparative study, 16th century

A Manuel

OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO: CORPUS Y CONSIDERACIONES PREVIAS

La publicación póstuma del Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI) de Rodríguez-Moñino (1970) pone por primera vez a disposición del interesado un corpus literario que pareciera surgido casi de la nada —parafraseando Askins e Infantes (1997: 10)— y marca el pistoletazo de salida de toda una serie de trabajos que, superando intereses bibliofílicos o románticos, han contribuido a poner sobre el tapete las dimensiones reales de la transcendencia literaria, social y cultural del nuevo producto surgido con la imprenta. Tras siglos de marginación historiográfica, la investigación en el campo del pliego poético ocupa a fecha de hoy, de hecho, un lugar propio y relevante dentro de los estudios áureos.

La inmensa mayoría de estas investigaciones adolecen sin embargo de una misma rémora: la consideración aislada —y privilegiada— del corpus en castellano, al margen de sus congéneres peninsulares y europeos1. Ello se vuelve especialmente preocupante si tenemos en cuenta que nos hallamos dentro de un ámbito, el de la literatura popular impresa, donde el trasvase de temáticas, motivos, fórmulas e incluso textos es constante, más allá de consideraciones materiales o de producción y difusión, según se viene denunciando con fuerza desde los años noventa del s. XX al abrigo de la Nueva historia cultural. En este sentido, señalaba Chartier (1996: 17) hace ya más de dos décadas la urgencia de «dessiner avec plus de précision une carte européenne de la libraire de colportage», poniendo de relieve concomitancias y particularidades, al tiempo que llamaba a su asedio desde la conjunción de análisis textuales, materiales y de usos y prácticas sociales.

Tarea tan titánica exige esfuerzos colectivos2, de manera que la finalidad de este trabajo no es sino la de realizar su pequeña aportación desde unas lindes muy acotadas: las que comprenden el específico producto editorial del pliego poético, un arco cronológico ceñido al siglo XVI —de especial transcendencia por su carácter casi inaugural para este producto impreso—, y un análisis contrastivo de alcance peninsular que atiende concretamente a los conjuntos conocidos de pliegos sueltos en castellano y en catalán (plecs solts)3. Baste tan solo contemplar el inventario de pliegos poéticos postincunables en castellano publicado por Puerto Moro en 2012 y la exigua representación en él de imprentas de una zona tan activa editorialmente como la catalanohablante para corroborar lo distorsionador de asedios a corpus lingüísticamente limitados cuando lo que queremos es trazar una cartografía real de la producción popular impresa en la Península Ibérica.

Los estudios sobre plecs solts no han conocido, desafortunadamente, la cosecha de trabajos con que cuentan sus congéneres en castellano, y los existentes se ciñen, una vez más, al análisis insularizado. Si la nómina de investigadores que han atendido al pliego poético en castellano desde ópticas e intereses muy diversos comienza a ser realmente numerosa solo por lo que a su adscripción cronológica al s. XVI se refiere, son contadas las incursiones de peso durante las últimas décadas en el campo del plec solt poètic del Quinientos: la brevísima pero valiosa panorámica de Romeu (1972) sigue siendo imprescindible pese al tiempo transcurrido desde su publicación, hemos de considerar además el específico interés suscitado por el subcorpus de pliegos de bandoleros —en relación, fundamentalmente, con la historia de la prensa en catalán—4, así como el estudio de los pliegos poéticos noticieros por Fernández Vega (2003b); Askins (1992), por su parte, nos ofreció una nómina de impresos populares registrados en los catálogos colombinos y, en los últimos tiempos, Mahiques y Rovira han atendido a los pliegos en lengua catalana insertos en el redescubierto volumen de pliegos de Perugia5. Sumada la publicación facsimilar por José Manuel Blecua de los Pliegos poéticos del siglo XVI de la Biblioteca de Cataluña (1976), donde se incluyen varios en catalán, poco más podemos añadir en este apretado estado de la cuestión6.

A la inferioridad del número de trabajos sobre los pliegos quinientistas en catalán ha contribuido, sin duda, la ausencia de un catálogo accesible y fiable del corpus. Si la publicación del Diccionario de Rodríguez-Moñino (1970), más sus sucesivas ampliaciones y actualizaciones (1997, 2014)7, es sólida base para la aprehensión de los pliegos en castellano, en el caso del conjunto en catalán el único punto de partida posible es la tesis inédita de Fernández Vega leída en la Universidad Complutense de Madrid en 2003, donde se incluyen 203 entradas. Sin restar ni un ápice de mérito ni de valor a un trabajo pionero de estas características, lo cierto es que sobre él hemos debido realizar una importantísima labor de depuración —en parte por no compartir criterios de inclusión de ítems y en parte tras verificar la extensión real de determinadas obras o su carácter prosístico o teatral8—, a la que se ha unido la ampliación del catálogo a partir de: [1] el inventario de pliegos de bandoleros de Valsalobre (1999) —no conocido por Fernández Vega aparentemente—; [2] la inclusión de los pliegos en catalán o bilingües de la colección de pliegos de Perugia rescatada en 2012; [3] la aportación de Gonzalo García (2018) sobre los pliegos del catálogo de Rosenthal adquiridos por T'Serclaes de Tilly, varios de ellos en catalán; y [4] valiosos datos obtenidos a partir de las recientes tipobibliografías de la Barcelona y la Valencia del s. XVI de Lamarca (2015) y Canet (dir. [en línea]). Tras todas estas operaciones de sumas, restas y puntualizaciones, sustentamos nuestro análisis del corpus en catalán sobre un catálogo analítico-literario de elaboración propia y próxima publicación que comprende unos 130 plecs poètics cronológica y temáticamente ordenados, entendido aquí el término de «pliego poético» como texto o conjunto de textos, al margen de la multiplicación de ejemplares9.

Por lo que a los impresos en castellano se refiere, Rodríguez-Moñino (1970) ofreció inicialmente un registro de 1179 ítems, número que, tras las sucesivas revisiones y ampliaciones del Diccionario10, alcanza a fecha de hoy las 1500 entradas aproximadamente. Ahora bien, lo realmente llamativo de un primer contraste cuantitativo entre el corpus de pliegos en castellano y en catalán es el relevante conjunto de impresos en catalán que estuvieron en la biblioteca colombina y del que no ha quedado rastro alguno, hasta el punto de que si nos basásemos solo en los conservados llegaríamos a la más que desatinada conclusión de que la producción de plecs solts poètics de las primeras décadas del Quinientos se ciñe exclusivamente al ámbito religioso más algún pliego político-noticiero, quedando directamente fuera del tablero, para empezar, toda la producción correspondiente a una materia de tan amplia descendencia en el ámbito catalanohablante como la satírico-burlesca.

La exhaustiva revisión del inventario de pliegos colombinos que aportara en su momento Fernández Vega (2003a: 36-42) —sustentándose fundamentalmente sobre Askins (1992)— nos ha llevado a cifrar en unos sesenta los plecs solts que probablemente se recogieron en la biblioteca de Hernando Colón11. Por su parte, Rodríguez-Moñino ofreció trescientas cincuenta y cinco entradas en el catálogo completo de los pliegos en castellano colombinos (Askins ed., 1976), entre los que, con anterioridad, había seleccionado y publicado el subconjunto de aquellos doscientos de los que no conocía edición conservada (Rodríguez-Moñino, 1961)12. De estas cifras es fácil deducir que la pérdida de pliegos colombinos en castellano no es tampoco nada desdeñable, con determinadas materias especialmente sensibles a los estragos del tiempo —tal la noticiera, por su clara vinculación con la actualidad—, sin embargo, lo cierto es que en ningún momento alcanzan esas pérdidas el dramatismo del caso catalán y su naufragio de géneros o temáticas completas. Ante este hecho, la pregunta viene rodada: ¿cabe hablar de una particular vulnerabilidad de los pliegos en catalán? ¿Hemos de atribuirla a la necesariamente menor producción de unos impresos cuyo ámbito de difusión no podría ir mucho más allá de la franja catalanohablante?

Como fuere, a la vista de los datos expuestos, parece obvia la conveniencia de fijar nuestro estudio comparativo, al menos por lo que al análisis temático se refiere, en el periodo anterior al fallecimiento de Hernando Colón (-1539), cuyos catálogos, atentos tanto al sesudo tratado como a la más humilde «obrecilla», brindan un auténtico tesoro para el ejercicio de reconstrucción historiográfica13. Cierto es que la adquisición por Colón de las obras en catalán asimilables con pliegos poéticos se habría llevado a cabo en Tarragona y, sobre todo, en Barcelona, sin que tengamos constancia de su compra en Valencia14; sin embargo, la probada migración geográfica de estos impresos —ampliamente señalada ya para el caso castellano—15, nos permite hablar de un inventario donde se están reflejando textos de constatado origen valenciano16.

Si los repertorios colombinos son excelente punto de partida para la aprehensión no sesgada —o no tan sesgada— de temas y géneros que marcan desde las primeras décadas del Quinientos claras tendencias en el ámbito de la literatura popular impresa, la atención a la totalidad de impresos conservados es imprescindible, por otra parte, para encarar la dimensión formal de un producto editorial y literario, el del «pliego poético», teóricamente delimitado, en primera instancia, por su constitución material, tal y como evidencia la nomenclatura adoptada por la crítica —nunca presente en inventarios de la época, que nos hablan generalmente de coplas o cobles—. Este hecho nos aboca, de inmediato, a un debate abierto: ¿qué entendemos exactamente por «pliego poético»? ¿Basta con el criterio de extensión del impreso adoptado por Rodríguez-Moñino para su Diccionario, por más operativo que resulte?

La transcendencia de la cuestión hace necesaria una mínima reflexión inicial sobre el concepto mismo de «pliego poético», asunto en el que nos detendremos antes de adentrarnos en un estudio de contigüidades y divergencias en la configuración material prototípica de pliegos poéticos y plecs poètics que no pierde de vista aspectos iconográficos y referentes a tradiciones figurativas, de no menor calado que las temáticas. En las tradiciones temáticas y genéricas, muy asociadas con la cuestión lingüística, se centra la segunda parte de este análisis contrastivo. Bajo el enfoque extensivo buscamos en todo momento un primer desbroce del terreno que facilite ulteriores profundizaciones en la materia, con el trazado de una cartografía más fiable de la literatura popular impresa en la Península Ibérica en los albores de la Edad Moderna como punto de mira.

SOBRE EL CONCEPTO DE «PLIEGO POÉTICO»

Aunque parece incuestionable la consolidación ya a la vuelta del Quinientos del pliego suelto poético en tanto que producto editorial y literario específico, diferenciado no solo de congéneres de carácter literario —historias de cordel o pliegos teatrales—, sino de otros impresos de venta popular cuyo uso y destino no fue tan ajeno al del mismo pliego poético —desde libritos doctrinales y devocionales hasta las beceroles o cartillas para aprender a leer, siguiendo por la proliferación, andando del tiempo, de auques o aleluyas17—, lo cierto es que su aprehensión crítica y la consiguiente delimitación práctica del corpus no resulta en ocasiones sencilla. Ahí están las confusas lindes de ciertos opúsculos religiosos, o la dificultad de diferenciar, particularmente en los primeros tiempos de la imprenta, entre el impreso de corta extensión y la tradición genuina del pliego poético de vocación popular18 —aun considerando el adjetivo «popular» en sus amplios límites burkianos19—.

Rodríguez-Moñino (1997 [1970]: 15) abre el Diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos con una aproximación al concepto de «pliego suelto» que integra como elementos básicos de su definición recepción (popular) y materialidad (brevedad) —«por pliego suelto se entiende, en general, un cuaderno de pocas hojas destinado a propagar textos literarios o históricos entre la gran masa lectora, principalmente popular»—, al tiempo que, tras señalar su asimilación inicial con el pliego de imprenta —«en un principio sirvió como norma atenerse a lo que era en verdad un pliego»—, termina inclinando el peso de la balanza en su caracterización teórica hacia el amplio espacio de un mercado popular en el que caben opúsculos de hasta 32 páginas (4 pliegos de imprenta) y más —«poco a poco se ha ido extendiendo el concepto y se considera como pliego suelto al cuaderno de hasta 32 planas y aún más»—. Contrasta esta abarcadora aprehensión, sin embargo, con el estricto criterio numérico que aplica para la confección de su catálogo —«damos cabida a todos los opúsculos escritos en verso e impresos cuyo volumen no exceda de 20 hojas» (1997 [1970]: 130)—, lastre matemático sobre el que Askins e Infantes, en su revisión del Diccionario (1997: 12), reflexionan agudamente, si bien optan finalmente por ser fieles a la directriz de don Antonio20. Lo cierto es que, según recuerdan estos autores, tal parámetro nos lleva a situaciones tan rocambolescas como la inclusión de ciertas Glosas a las Coplas de su padre de Manrique en el catálogo mientras otras quedan fuera por su extensión superior a las 20 hojas.

Lo resbaladiza que puede llegar a ser la terminología de «pliego suelto» resulta más que evidente: Josep Lluís Martos (2016: 173-174), sustentándose en la «entidad física más o menos breve» de los incunables valencianos derivados de certámenes literarios, y al amparo de la generosidad de Rodríguez-Moñino en su definición primera, lanzaba la posibilidad de considerar esos impresos como «pliegos sueltos», llegando a afirmar en el caso del que contiene la obra de Pere Vilaspinosa sobre la Salve Regina que su corta extensión (4 h.) permitiría catalogarlo como pliego suelto poético sensu stricto desde una perspectiva material (Martos, 2016: 174n). El razonamiento va más que encaminado y a la obra de Vilaspinosa habremos de volver en este estudio en relación con el peso específico de los certámenes literarios valencianos en el impulso de la literatura popular impresa, si bien el terreno no deja de ser pantanoso y obliga a plantearse la cuestión de los borrosos límites entre el impreso breve y la tradición más idiosincrática del pliego poético.

Frente a lindes que se vuelven difusas, parece conveniente volver los ojos hacia el concepto clásico de «género editorial» acuñado por Víctor Infantes (1988) para el nuevo producto en letras de molde, a la zaga de las innovadoras perspectivas que la Historia del libro abrió para los estudios literarios. Retomamos con ello nuestra reflexión inicial: desde su contemplación como género editorial, es tan obvio que el pliego poético comparte espacio de transmisión, venta y hasta —en ocasiones— destino y funcionalidad con otros géneros editoriales que menudean en el mercado de cordel como es identificable —desde las primeras décadas del s. XVI al menos— en cuanto producto diferenciado en términos editoriales y tipográficos, además de transmisor de unos contenidos que, más allá de la exclusiva vinculación religiosa o político-nobiliaria de los «pliegos» o impresos breves incunables, se abren ya en el Quinientos a textos genuinamente literarios.

Por lo que a la materialidad del prototípico pliego poético en castellano del s. XVI se refiere, ya Norton y Wilson (1969: 5), al hilo del análisis del Romance de Amadís (RM 990), habían expuesto de forma magistral las claves de su constitución formal y tipográfica, claves que, con cambios menores, se mantendrán durante siglos:

The Romançe de Amadís is a typical example of the Spanish sixteenth-century poetical chap-book, both in its literary content, which is a miscellany of poems, in this instance romances, and in its physical aspects —its quarto format, the restriction of its text to a single folded sheet, its title embellished by an irrelevant reused woodcut with the text beginning immediately below in two columns, its gothic types, and its lack of any indication of place, printer or date—.

Al margen de posibles variantes sobre el patrón generalizador21, lo clarividente de esta breve descripción queda manifiesto al seguir vigente más de medio siglo después, pese a nuestra relevante ampliación del corpus de pliegos en castellano en las últimas décadas y a los avances investigadores en la disciplina. Clarividencia aun más destacable si tenemos en cuenta que es anterior a la primera salida del Diccionario de Rodríguez-Moñino (1970).

Con el objetivo de dirimir dentro del maremágnum de impresos breves recogidos en el Diccionario aquellos que realmente permitieran trazar la trayectoria del pliego poético más genuino, Puerto Moro (2012), a partir de las consideraciones de Infantes (1988), tuvo en cuenta, como segundo parámetro de criba tras la caracterización material de Norton y Wilson una «funcionalidad, uso y consumo del pliego necesariamente desvinculable del [exclusivo] patrocinio regio o eclesiástico ejercido sobre la edición incunable», e insistió en la valoración comercial de un producto «si no nacido, sí consolidado al amparo de un particular mercado ciudadano que los impresores más avispados supieron vislumbrar inmediatamente» y en el que son «las demandas y gustos propios de una floreciente cultura urbana los que vienen a inclinar la báscula del impulso editorial» (2012: 260). Desde esta conjunción de parámetros fueron omitidos en el inventario de pliegos poéticos postincunables establecido por su trabajo toda una serie de ítems del Diccionario que, significativamente, también Norton había dejado fuera de la List of Poetical Chap-books up to 1520 (Norton y Wilson, 1969: 12-30), pese a que sí los había incluido en A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520 (1978)22.

Si bien los estudios sobre el pliego poético en catalán y su aprehensión conceptual se hallan en mantillas frente al largo recorrido investigador en el caso del pliego en castellano, es fácil intuir el afianzamiento del plec poètic en el mercado editorial bajo unas directrices igualmente comerciales, donde, de nuevo, debió marcar punto de inflexión la irrupción en este formato, a la vuelta del Quinientos, de temáticas de entretenimiento y consumo literario que venían a unirse a los exclusivos contenidos religiosos y solemnes del impreso breve incunable23. Fueron pues pliegos poéticos y plecs poètics productos hermanados bajo todos los conceptos, sin embargo, pronto habrían de vislumbrarse particularidades materiales que contribuyen a marcar la personalidad propia de uno y otro corpus.

TRADICIONES MATERIALES: EXTENSIÓN PROTOTÍPICA DE PLIEGOS POÉTICOS / PLECS POÈTICS Y USO DE PORTADAS

De entrada, frente a la extensión de cuatro hojas in-4º del habitual pliego poético en castellano del s. XVI, es decir, de un pliego de imprenta, la revisión sistemática del corpus de plecs poètics acotado conduce como soporte material más común hacia las dos hojas in-4º, o lo que es lo mismo, medio pliego de imprenta24. El hecho fue ya puesto de manifiesto por Romeu (1972) en su breve pero valioso análisis de los sesenta y siete «primitius plecs solts amb cotingut poètic» (ss. XV y XVI) conservados que llegó a conocer, aunque sin meterse en análisis comparativos ajenos a sus intereses25. Más concretamente, Romeu (1972: 86) habla de la extensión de dos hojas para un 70% del corpus manejado, mientras que el porcentaje de los pliegos de cuatro hojas escasamente alcanza el 7% del conjunto26, dato que, por otra parte, hace especialmente incomprensible una afirmación como la realizada por Fernández Vega (2003a: 80) en su estudio introductorio al Diccionario de pliegos poéticos en catalán (s. XVI): «El formato más habitual de los pliegos sueltos es […] un pliego de papel doblado dos veces para formar un pequeño cuadernillo de cuatro hojas»27. Es más, si dejamos a un lado el grupo de impresos religiosos y la complejidad de su formato y extensión, donde nos adentramos más adelante, el porcentaje de pliegos de dos hojas in-4º llega a ser aún más abrumador, superando el 80%28.

Bien es cierto que esa diferencia de extensión prototípica entre los pliegos de uno y otro corpus no resulta todavía demasiado evidente en las primeras décadas del Quinientos, donde, por un lado, no es infrecuente también en castellano el pliego postincunable de dos hojas in-4º (Puerto Moro, 2012: 274) y, por otro, puede despistar el alto número de impresos breves de carácter religioso conservados en catalán con anterioridad a 1539 (22/2429), mayoritariamente valencianos30. Sin embargo, la tendencia es irrefutable desde mediados del s. XVI al menos, un momento en el que, por otra parte, la imprenta barcelonesa es ya claramente dominante en el arbitrario corpus de los pliegos en catalán conservados —cuestión que bien merece la amplia nota al pie que le dedicamos31—.

Tan manifiesta resulta esa predilección por la extensión de dos hojas in-4º que nos hemos topado con varios pliegos en castellano que, aunque constaban inicialmente de cuatro hojas, al ver la luz en la Ciudad Condal reducen su configuración material a dos: así el pliego estudiado en este mismo volumen por Sánchez-Pérez, RM 707.5, Aquí se contiene cierta confesión que Brianda Pérez ha hecho a los señores de Granada…, salido c. 1573 del taller de Bornat en formato de dos hojas in-4º, que recorta el texto del pliego de cuatro hojas in-4º impreso en Pamplona en 1571 por Porralis (RM 141.8). No se trata de un ejemplo aislado: la extensión se reduce de nuevo en el caso de las conocidísimas coplas del Pleito de los judíos con el perro de Alba, publicadas ya en época postincunable por el taller toledano de Villaquirán32, con un formato de cuatro hojas in-4º que se repite en sus numerosísimas reediciones a lo largo del s. XVI por toda la geografía española con la llamativa excepción del único ejemplar de la zona catalanohablante, el barcelonés de Pero Malo de 1578 (RM 596), de dos hojas in-4º, donde se evita la pérdida de texto a través de su distribución en tres columnas frente a las dos habituales33, tamaño de la letrería al margen34. Los ejemplos extraídos de nuestras pesquisas podrían multiplicarse, pero ni es posible extenderse en ellos en estas páginas ni queremos llamar tampoco a falsas lecturas: aunque la reducción a dos hojas del pliego en castellano de cuatro no es nada infrecuente en los talleres barceloneses, tampoco es sistemática. De hecho, a la vista del corpus preservado, son más numerosas las ocasiones en las que se mantiene la extensión originaria del pliego, acorde a la tipificación material asociada con cada obra.

Pasando al segundo gran centro productor de pliegos en la zona catalanohablante, Valencia, aunque su producción en catalán es mucho menor que la barcelonesa a medida que avanza el siglo —siempre a tenor de los impresos conservados—, el hallazgo de la colección de Perugia y de sus cuatro pliegos en catalán de procedencia valenciana, adscritos todos al taller de Joan Navarro en los años cincuenta y sesenta del s. XVI35, apuntan, asimismo, hacia el dominio de las dos hojas in-4º. Es más, acercando la lupa analítica al conjunto de treinta y un pliegos de Perugia atribuidos a Navarro, salta a la vista la clara tendencia a una extensión de dos hojas en todos aquellos de temática religiosa —independientemente de la lengua—, materia que en las páginas siguientes habremos de ver ligada por antonomasia al corpus de pliegos en catalán. Por otra parte, el más que exiguo número de pliegos valencianos en catalán de la segunda mitad del s. XVI conocido con anterioridad al redescubrimiento del volumen perusino parece conducir también hacia las dos hojas in-4º36, si realizamos la salvedad de los pliegos valencianos in-8º de finales de siglo —bien estudiados por Rodríguez-Moñino (1963)—, mayoritariamente en castellano, pero donde no falta el impreso en catalán37, o los pliegos de una hoja in-4º de Timoneda, tanto en un idioma como en otro, cuya peculiaridad de formato merecería un específico estudio, difícil, no obstante, al hallarse varios en paradero desconocido o en bibliotecas privadas38.

No podemos dar por terminada esta primera aproximación comparativa a la extensión y materialidad de plecs poètics y pliegos poéticos sin aludir a un hecho que llama de inmediato la atención del investigador familiarizado previamente con el corpus de Rodríguez-Moñino: la presencia nada extraña en los pliegos en catalán de portada en impresos de tan solo dos hojas, lo que contraviene la estereotipada consideración del pliego poético como producto guiado por la búsqueda de la mayor rentabilidad al menor coste posible, aprovechamiento al máximo de papel incluido. La presencia de portada no es en absoluto desconocida en el conjunto castellano, en asociación, sobre todo —aunque no en exclusiva—, con determinados subgéneros de pliegos que buscan la proyección social a través de la presencia de dedicatario39, así como con aquellos cercanos al opúsculo didáctico y religioso, o donde, en general, el componente solemne de dirigismo propagandístico se potencia a través de esa presencia de portada; sin embargo, el pliego suelto de carácter genuinamente literario de dos hojas y portada no deja de resultar, fuera de la zona catalanohablante, poco menos que una curiosidad propia de las vacilaciones de la etapa postincunable40, apreciable por ejemplo en el impreso con los versos de germanía de Rodrigo de Reinosa (RM 473).

Frente a tales datos, hallamos el sugestivo contraste ofrecido por la colección de los dieciséis pliegos en catalán que figuraban entre los cincuenta y tres adquiridos por el Duque T'Serclaes de Tilly al librero muniqués Rosenthal a principios del s. XX. Señalamos anteriormente, en sintética nota al pie, la más que probable formación de esta colección en enclave catalanohablante y, más concretamente, barcelonés —añadamos a lo expuesto en esa nota el claro predominio en el conjunto de los pliegos de dos hojas41—, de la misma manera que remarcábamos que en nada le interesaron al recopilador los pliegos religiosos, más propensos a la inclusión de portada cuando se acercan al opúsculo o cancionerillo devoto. Aun así, nos vamos a encontrar con hasta seis pliegos de dos hojas y portada entre los doce en catalán de paradero conocido procedentes de la colección42, impresos todos ellos en diversos talleres barceloneses de la segunda mitad del s. XVI: Regner (1), Cortey (1), Cortey-Malo (1), Viuda de Mompesada (1) y Bornat (2). Variados son también sus temas, de manera que al lado de tres pliegos de marcado componente político-propagandístico y noticiero —dos en relación con el acuciante problema del bandolerismo en la Cataluña de la Edad Moderna (Rosenthal, n.os 14 y 15) y un tercero ligado a la victoria de Lepanto (Rosenthal, n.º 47)—, hallamos otros tres de carácter estrictamente literario: pastorelas o de vinculación con el género (dos: n.os 10 y 12 de Rosenthal), y unos versos satírico-burlescos en la línea de las querellas entre hombres y mujeres (Rosenthal, n.º 9), tan vigorosa dentro de la literatura popular y sobre la que volveremos, junto con el resto de temáticas aquí esbozadas.

Sabemos que solo sobre grandes corpus es posible obtener datos conclusivos, aun así, la clara proximidad cronológica y geográfica entre esos doce pliegos, la heterogeneidad de imprentas barcelonesas de las que proceden y la diversidad de temas que reflejan parecen ser excelente cala en lo que conformaría el surtido del pliego en la Barcelona de la segunda mitad del s. XVI —siempre que no perdamos de vista que la materia religiosa fue ¿conscientemente? obviada por el recopilador—. Por lo mismo, creemos que esos pliegos resultan significativos en su reflejo de unas configuraciones materiales a todas luces divergentes de las asociadas con el prototípico pliego poético en castellano.

TRADICIONES ICONOGRÁFICAS: «HOMENETES Y DONETES PERA COPLAS» Y FIGURILLAS CELESTINESCAS. XILOGRAFÍAS «EX PROFESO» E IMAGINERÍA DE PATÍBULO43

Desde que hace ya más de medio siglo la caracterización material del pliego poético quinientista de Norton y Wilson reproducida más arriba se fijara en la presencia del grabado como elemento propio de su configuración, la crítica especializada ha insistido en el peso específico de la imagen en este tipo de impresos, pronto inseparable del horizonte de expectativas de sus receptores, fuera mayor o menor el grado de vinculación con el texto44. Más allá del ámbito específico del pliego poético que aquí nos ocupa, es bien sabido que se trata de una práctica editorial común para el impreso popular en toda la Europa Moderna, en la que se habrá de perpetuar durante siglos la xilografía —o grabado en madera—, mucho más económica que la calcografía —o grabado en metal— que va imponiéndose desde finales del s. XVI para el libro. Ahora bien, la importancia comúnmente otorgada a la imagen en la constitución material del pliego poético contrasta con la tradicional carencia de estudios específicos, solo en los últimos años parcialmente solventada.

Si ya Norton y Wilson (1969: 5) habían notado el habitual carácter de «reused woodcut» de la imagen asociada al pliego, transcendentes trabajos de orientación biblioiconográfica como el de Fernández Valladares (2012) para la imprenta de los Junta han demostrado de manera impecable cómo los grabados abiertos ex profeso para La Celestina de c. 1499 fueron ampliamente usufructuados por los pliegos burgaleses del s. XVI, dentro de una práctica de reutilización de materiales para el impreso popular que traspasa fronteras y afecta igualmente al empleo en ellos de las letrerías más gastadas.

Expuesto esto, tan incuestionable nos resulta ese aprovechamiento y reutilización de grabados de origen libresco para el nuevo producto editorial como indudable, sin embargo, que pliegos poéticos / plecs poètics —o coplas / cobles, según la terminología de época— contaran también con materiales xilográficos específicamente asociados con ellos desde fechas relativamente madrugadoras, al menos para determinados géneros y materias. En ese sentido, más que elocuente es el asiento referente a los «LXVI homenetes y donetes pera coplas» del temprano inventario de la imprenta de Joan Joffré, una de las más activas en la Valencia del primer tercio del siglo XVI y de la que salieron pliegos tanto en castellano como en catalán45; «homenetes y donetes» que con certeza equivalen a las figurillas o taquitos factótum referidos como «babuynes» en el inventario del impresor burgalés Juan de Junta (1555)46. De hecho, sabemos de la presencia ya c. 1515-1519 de al menos un juego de figurillas de ascendencia celestinesca en la totalidad de los grandes centros impresores de pliegos poéticos de la zona castellana (Cromberger en Sevilla, Villaquirán en Toledo, Basilea-Melgar en Burgos), preferentemente asociadas en sus inicios con pliegos poéticos de materia profana e ingrediente dialógico (coplas dialogadas, villancicos, etc.), además de con impresos teatrales propiamente dichos47. Con todos estos datos en la mano, el acercamiento de la lupa nos permitirá visualizar un interesante mapa de contigüidades y divergencias que revela tradiciones iconográficas tan propias como hermanadas entre las zonas castellana y catalanohablante.

De entrada, se hace necesario insistir en el peso particular de las primeras ediciones de La Celestina en la configuración del universo iconográfico del pliego poético de carácter no religioso —y, hasta cierto punto, propiamente literario—. En este sentido, es necesario recalcar, al margen de la mencionada rentabilización que la imprenta juntina supo hacer de las escenas en bloque —o «historias»— de la edición burgalesa de La Celestina de c. 1499, la

senda que se inicia con la revolución del grabado por Grüninger a través de la introducción de taquitos factótum o tipos móviles aplicados a la ilustración para su iluminación del Terencio (1496) —valiéndose para ello de imágenes que, a su vez, se hacían eco de toda la tradición iconográfica medieval asociada con el comediógrafo—, continúa con la adopción de ese sistema iconográfico por las primeras ediciones sevillanas de la Tragicomedia, y llega hasta la creación de toda una galería visual de personajes-tipo (galán, dueña, dama, viejo, etc.) que, más o menos modificados, habrán de pasar […] al mercado del pliego poético para asociarse sistemáticamente con textos de componente dialógico48.

Si sabemos que las figurillas celestinescas con que contaba el taller burgalés c. 1515-1519 no eran sino copia en espejo de las sevillanas, cuyas hechuras se remedaban toscamente por las mismas fechas en el taller toledano de Villaquirán —una prueba más de la conocida red de intercambios entre estos tres emporios de literatura popular en Castilla—, la tradición de taquitos factótum relacionados con La Celestina de la zona catalanohablante se vincula claramente con la ilustración de La Tragicomedia de Joffré (1514). Sus figurillas, si bien mantienen los atributos básicos de las sevillanas para los diferentes personajes, presentan, sin embargo, una factura muy diferenciada —intuimos que deliberadamente diferenciada—, al tiempo que hallamos en el repertorio alguna novedad —de amplia descendencia— con respecto al de la Tragicomedia sevillana. Es el caso, por ejemplo, de la «dama con flor» —en representación de Elicia hasta en tres ocasiones en la Tragicomedia de 1514—, una figura-tipo que Fernández Valladares (2012: 99-100) registra en Burgos solo a partir de la década de los veinte —con acabado, de nuevo, muy diferente— y cuya descendencia, una vez introducida en el fondo xilográfico popular, tendrá amplísima fortuna a lo largo y ancho de la geografía española hasta, cuando menos, el s. XIX49.

Nos consta que las figurillas empleadas por Joffré en la Tragicomedia de 1514 tienen continuidad en la nueva impresión de la obra por este taller en 1518, y con toda seguridad formaban parte de esos «LXVI homenetes y donetes pera coplas» que se registran en el inventario de sus bienes —se tratara de los mismos taquitos o de nuevas entalladuras respetando los personajes-tipo—. Al tiempo, no hay que perder de vista que la amplia cantidad de figurillas referidas —sesenta y seis—, nos sitúa ante un número realmente vertiginoso si tenemos en cuenta que los «babuynes» del inventario del taller de los Junta no pasaban de cuarenta y dos, dato para la reflexión bajo perspectivas muy diversas: desde el naufragio de pliegos en catalán mencionado en páginas anteriores hasta la posible falta de adscripción de pliegos sine notis de ascendencia valenciana, sin olvidar que esos taquitos se utilizarían también para los pliegos teatrales —género del que Valencia fue foco indiscutible en la época— o, incluso, la existencia de una tradición figurativa más rica cuantitativamente hablando, cuestión en la que ahora no podemos entrar. Cierto es que a fecha de hoy no controlamos pliegos poéticos de Joffré ilustrados con taquitos celestinescos y que los adscritos a su taller y conocidos pertenecen a tipologías genéricas muy distantes de las coplas literarias de carácter profano con las que aquellos se asocian preferentemente, sin embargo es de cajón que esos «homenetes y donetes pera coplas» hubieron de tener salida en impresos actualmente perdidos.

Lo que sí podemos testimoniar es que estos taquitos de ascendencia celestinesca habían «migrado» ya a la imprenta barcelonesa de Amorós c. 1525-1530, pues, más allá de la inclusión en su Celestina de 1525, en la hoja 1v del —incompleto— Libro en el qual se contienen cincuenta romances con sus villancicos y desechas que ha llegado hasta nosotros (RM 936) nos volvemos a encontrar con los Pleberio, Melibea y Celestina que asomaran tempranamente en la Tragicomedia valenciana de 1514, desposeídos de su referencialidad primera y formando parte del fondo xilográfico popular como personajes-tipo. La similitud de las figuras es tal —no se trata, como en la zona castellana, de copias en espejo o de remedos toscos— que podría conjeturarse, a simple vista, que se trata de los mismos taquitos, lo que nos a lleva pensar, en última instancia, o en un mismo entallador y producción «en serie» o en una copia muy fidedigna del modelo, dentro siempre del contexto de contacto entre impresores y trasvase de textos y tradiciones materiales que existiría en la región catalanohablante como existió en la castellana. Figuras de la serie celestinesca distintas de las anteriores las hallamos de nuevo en RM 1063, Síguense dos romances de Gayferos, salido por las mismas fechas del taller de Amorós, asombrosas copias una vez más de las xilografías de Joffré.

Dadas las tremendas pérdidas dentro del corpus en catalán, habremos de esperar a la segunda mitad del s. XVI y a la aportación del importantísimo conjunto de pliegos adquirido por el Duque T'Serclaes de Tilly a Rosenthal para localizar finalmente vestigios de iconografía de ascendencia celestinesca en pliegos poéticos en esta lengua: así en las Cobles contrafetas de senyora de ma vida en favor dels homens ab un villançet a la fi, publicadas en Barcelona por Cortey c. 1565-1572 (Rosenthal, n.º 9), donde hallamos una clara copia en espejo de «el Calisto» de Joffré 1514 y el exitoso personaje-tipo de la «dama con flor» que, por lo demás, poco se parece ya en su factura a «la Elicia» valenciana; o las Cobles sobre del dansar y ballar y del poc adoctrinar que fan les mares a ses filles, con colofón del también impresor barcelonés Arbús, 1576 (Rosenthal, n.º 16), en las que encontramos, además de la imagen de la «dama con flor» de Cortey, el remedo de una de las figurillas utilizadas por Joffré para representar a Pármeno50.

A la vista de estos datos, resulta innegable la continuidad y tradición iconográfica propia de esos taquitos factótum celestinescos asociados con coplas / cobles de contenidos estrictamente literarios51, así como el interesante mapa de contigüidades y divergencias entre pliegos poéticos y plecs poètics que se va dibujando ante nuestros ojos desde perspectivas diversas. Como incuestionable nos parece, por otra parte, que la extensión del estudio comparativo a la tradición figurativa asociada con otras tipologías de pliegos de amplísima presencia en el mercado de cordel, tales los religiosos, seguiría marcando interesantes líneas continuas y discontinuas inabordables en estas páginas pero claramente vislumbradas en la investigación previa a su redacción.

Cabe insistir en que en todo momento estamos hablando de tradiciones iconográficas, de no menor arraigo, por tanto, que las tradiciones retóricas y de motivos que acompañan a los distintos géneros y subgéneros de la literatura de cordel; es decir, de una iconografía «fosilizada» en mayor o menor grado y que desde esa «fosilización» actúa como inmediato cliché identificador del pliego y como orientación primera sobre sus contenidos para el comprador-receptor. Pudieran parecer arriesgadas estas palabras si tenemos en cuenta que llegó a convertirse prácticamente en tópico entre los especialistas referirse a lo débil o casi inexistente que puede llegar a ser la conexión entre los contenidos del pliego poético y la imagen acompañante, sin embargo, desde nuestro conocimiento del corpus de pliegos poéticos del s. XVI en castellano y en catalán, evidente resulta que es la imagen la que delimita en primer lugar, si no ya el contenido específico del pliego, sí el macrogénero al que se adscribe y su correspondiente horizonte de recepción: una estampa religiosa jamás va a ilustrar un pliego satírico-burlesco, de la misma manera que las figurillas celestinescas nunca van a actuar como reclamo de un pliego devocional. A partir de estas grandes lindes —de lógica aplastante, por lo demás—, urge un acotamiento del terreno que aborde de manera global los distintos géneros y subgéneros del universo del pliego poético desde una conjunción de análisis textuales e iconográficos que, pese a los avances en biblioiconografía y a la creciente atención hacia el grabado del libro antiguo, siguen siendo más que escasos en este específico campo52.

En relación con las xilografías, un segundo tópico ampliamente extendido entre los especialistas en pliegos quinientistas que se hace necesario desterrar definitivamente es el referente a un aprovechamiento y reutilización de grabados llevado hasta el extremo de pasar por alto la existencia de xilografías abiertas ex profeso para tan «humilde» género editorial —adjetivo cada vez más obsoleto, o cuando menos más puntualizable—. La creencia, cuestionada desde el inicio de las páginas aquí dedicadas a la iconografía de pliegos poéticos y plecs poètics al poner el acento sobre la existencia de cierto tipo de material xilográfico particularmente asociado con pliegos poéticos y teatrales, se vuelve totalmente insostenible a poco que centremos nuestra atención en un género idiosincrático de los pliegos en catalán y completamente desconocido en castellano en el s. XVI: el asociado con el importante problema del bandolerismo en la Cataluña de la Edad Moderna y con el constante intento de atajarlo por parte de las autoridades.

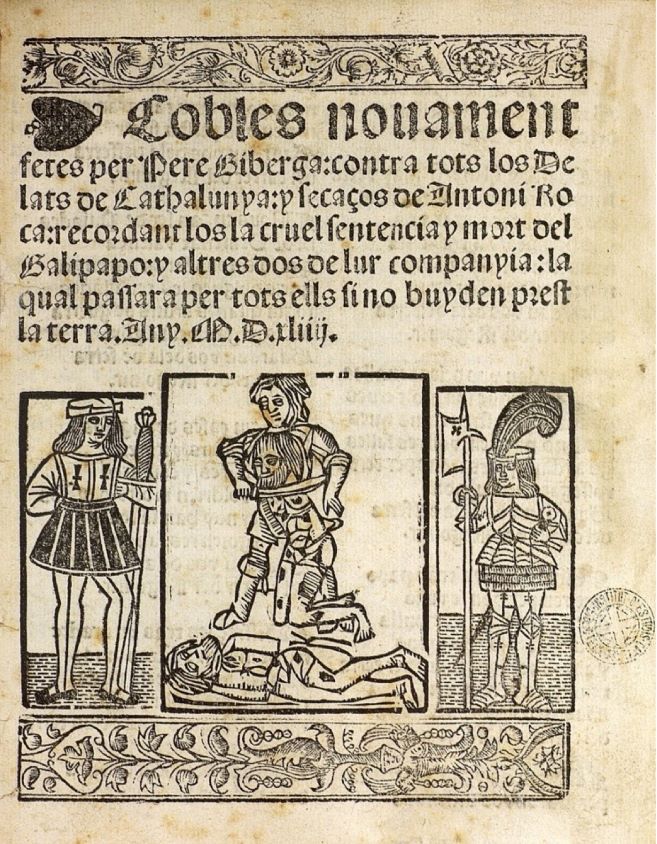

Nos situamos, ahora, ante pliegos político-noticieros de fuerte componente dirigista, empleados como eficaces instrumentos mediáticos para dar la máxima publicidad al castigo del bandolero y obtener el efecto disuasorio correspondiente. En relación con ese componente dirigista, se comprende la presencia de escudo oficial en la portada de las Cobles noves del rebato y encontre an tingut los bandolers y lladres ab la gent del rey, y dels senyors de diputats del general de Cathalunya (Rosenthal, n.º 15); sin embargo, la ilustración por antonomasia de este tipo de textos es la que refleja la pena capital a través de una serie de potentes imágenes de patíbulo que muestran el momento álgido del castigo (decapitación, ahorcamiento, etc.) en xilografías, a todas luces, creadas ex profeso para estos pliegos. Ha de hacernos reflexionar este hecho, de entrada, sobre la tradicional aprehensión historiográfica del pliego como «menudencia» de imprenta en la que el avispado impresor busca la máxima rentabilidad bajo mínimas inversiones: de forma muy evidente, esos pliegos de bandoleros tienen poco de impresos intrínsecamente populares y mucho de asociación con toda una maquinaria institucional que se cuida de que su mensaje llegue al público más amplio posible, un contexto en el que la imagen es fundamental y justifica plenamente los costes adicionales de su entalladura.

Por lo demás, escenas de ajusticiamiento tan truculentas no son exclusivas de los pliegos en catalán de bandoleros. A fecha de hoy, sabemos que esos ajusticiamientos forman parte de un vigoroso género de la literatura popular impresa común a toda la Europa Moderna: la literatura de patíbulo, a la que Gomis (2016) ha prestado larga atención en relación, particularmente, con su presencia en pliegos del s. XVIII53. Carecemos, sin embargo, de estudios específicos que profundicen en la vinculación de determinados pliegos quinientistas en castellano con el género, si bien resulta incuestionable su temprano asomo en el medio atendiendo tan solo a una xilografía como la de RM 231, de lazos más que evidentes con la tradición iconográfica del patíbulo a la que someramente nos acabamos de asomar54.

TRADICIONES TEMÁTICAS Y LINGÜÍSTICAS

La cartografía de contigüidades y divergencias que se ha desplegado ante nuestros ojos al adentrarnos en la materialidad e iconografía de pliegos poéticos y plecs poètics se enriquece de forma realmente sugestiva si ampliamos el estudio a los contenidos característicos de unos y otros. Nos revela ese estudio, para empezar, interesantes vinculaciones entre determinadas temáticas y lenguas, dentro de una escala de posibilidades que va desde la asociación más o menos común de ciertos contenidos con el castellano o con el catalán hasta la clara especialización lingüística que revelan ciertos géneros tremendamente exitosos en el ámbito de la literatura popular impresa, tal el del romancero carolingio, de peso específico en el despegue del nuevo producto editorial y literario en la Península Ibérica y que hemos de hallar siempre en lengua castellana.

Al hilo, cabe destacar que no hemos podido localizar ni una sola traducción del castellano en nuestra revisión sistemática del corpus de pliegos poéticos quinientistas en catalán, lo que de forma evidente revela el carácter bilingüe del receptor y comprador de estos impresos. Junto a ello, hay que destacar que es el catalán la lengua empleada en exclusiva en aquellos pliegos de interés local a los que se pretende dar máxima difusión desde el engranaje de control civil: las coplas de bandoleros anteriormente estudiadas en sus aspectos iconográficos55. Probablemente se desprenden de ello interesantísimos datos sociológicos y literarios cuyo análisis en profundidad es imposible de abordar aquí, pero que bascularían entre la alfabetización de base en catalán —lengua de las beceroles o cartillas para aprender a leer— y una unión entre lenguas y tradiciones literarias que no permanecería incólume ante la novedad castellana de la poesía de cancionero y el retroceso del catalán como lengua poética, según insistió ya Cátedra (1983: VIII) en su momento, desligando esta cuestión de la pérdida de identidad política o cultural defendida por otros autores56.

Tal y como avanzamos en páginas anteriores, el tremendo naufragio de pliegos en catalán y, particularmente, la nula conservación para los inicios del s. XVI de pliegos portadores de tipologías temáticas de amplia representación en los registros colombinos, aconsejan un análisis cronológicamente delimitado por la fecha de fallecimiento del insigne bibliófilo (1539), lo que contribuirá a aminorar el sesgo de porcentajes y distribución de materias que ofrecemos a continuación. Ello no significa, sin embargo, que no crucemos puntualmente ese límite al seguir la pista de determinadas materias de amplia descendencia.

Contigüidades y divergencias temáticas. Primera aproximación

Una primera valoración del corpus de pliegos poéticos en catalán anteriores a 1539 nos devuelve tres grandes núcleos temáticos: el religioso —de abrumadora presencia—, el político-noticiero y el satírico-burlesco, bien representados también en el corpus de pliegos en castellano. Ahora bien, frente a esas claras líneas de continuidad, comentábamos anteriormente la existencia de géneros de evidente especialización lingüística. En relación con las razones aducidas sobre el retroceso del catalán como lengua poética, es imposible localizar en esta lengua, de hecho, pliegos cancioneriles de carácter amoroso-galante, de tan importante representación en el corpus de pliegos en castellano del primer tercio del s. XVI (Puerto Moro, 2020b). Unos textos cancioneriles que, con su propia identidad lingüística, conviven, por otra parte, con obras bien conocidas de la literatura catalana en «pliegos» bilingües como el colombino RM 549, donde se incluyen el Testament de Bernat Serradell junto con versos de Juan del Encina57. Es más, de forma general podemos valorar como escasísimos los plecs solts de carácter amoroso, al menos los conservados: hemos de irnos a la segunda mitad del s. XVI para toparnos con Les cobles de bella de vos enamoros de Timoneda58, o con el específico género de la pastorela, de prolongada continuidad en el medio y presente ya en el pliego barcelonés de los años sesenta, según vimos en relación con el uso de portadas. Cuestión aparte, aunque temáticamente colindante, es la de las cobles que unen un componente erótico al tono burlesco, de las que en las páginas siguientes nos toparemos con interesantes testimonios colombinos.

Señalábamos antes también la vinculación con el castellano de los pliegos romanceriles durante todo el siglo XVI59, bajo la paradoja —o no— de que a la imprenta barcelonesa le debemos la primera compilación extensa de romances de la que tenemos noticia, la correspondiente al Libro en el qual se contienen cincuenta romances (RM 936, c. 1525-1530); sin olvidar el pliego poético postincunable con el Romance de los doce pares de Francia —más varios romances trovadorescos y villancicos cortesanos—, impreso también en Barcelona por Rosembach (RM 1171, c. 1513-1520).

Finalmente, aun saliéndonos del arco inicialmente delimitado para el estudio temático, no es posible tratar divergencias entre pliegos quinientistas en catalán y en castellano sin aludir a la más que llamativa ausencia en catalán de los «casos horribles y espantosos», un género idiosincrático de la literatura de cordel, fraguado dentro de ella y de tan extensa proliferación desde la segunda mitad del s. XVI que ha llegado a considerarse poco menos que representante prototípico de este mercado. El porqué exacto de la ausencia de tales textos en catalán se nos escapa, pero, puesto que sabemos de la no traducción del castellano al catalán, es posible, por una parte, que el género se desarrollara al amparo de autores castellanohablantes especialmente populares y que llegaron a hacer de sus obras auténticos bestsellers de largo recorrido —caso de Mateo de Brizuela y otros «ruiseñores populares» bien conocidos—; y, por otra, que el cultivo de estas obras fuera más rentable en castellano incluso para los autores de la franja catalanohablante, dado el particular éxito de esos textos y su correr de punta a punta de la Península Ibérica. Se trata, al fin y al cabo, de un subgénero nacido ya dentro de los intercambios impresores propios de la era de Gutenberg.

Impresos religiosos: el género de los goigs, certámenes literarios, confluencias culturales

Pasando a las contigüidades temáticas entre uno y otro corpus, llama la atención, de entrada, la amplísima cantidad de obras de carácter religioso localizadas dentro del conjunto de setenta y ocho pliegos en catalán anteriores a 1539 que controlamos60, más de la mitad (42/78), con hasta veintidós impresos conservados, según quedó apuntado más arriba. Este número contrasta ampliamente con el 21% de pliegos religiosos que Puerto Moro (2012) computó dentro del catálogo de postincunables en castellano61, si bien allí se advertía en todo momento de lo limitado de los porcentajes ofrecidos para la zona catalanohablante. La proporción se corrige ligeramente, por otra parte, si atendemos solo a los ítems colombinos (31/66), corrección vinculable con la especial conservación, por razones obvias, de los impresos religiosos frente a otras tipologías temáticas. En este sentido, hemos de añadir que una parte importante del subconjunto religioso en catalán lo aporta el volumen facticio preservado en el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Valencia conocido como «El Nazareno».

El análisis del corpus permite deducir una vinculación estrechísima —aunque no exclusiva— entre materia religiosa y lengua materna catalana en toda la franja mediterránea; asociación que en la imprenta valenciana se nos muestra, a la luz de las obras conocidas, especialmente fuerte en las décadas inaugurales del Quinientos.

Centrándonos, una vez más, en un análisis minucioso de contigüidades y divergencias, dentro de la materia devocional es posible observar, al lado de la comunidad de las grandes temáticas —mariana, cristológica, hagiográfica, moral cristiana, salmos— particulares modulaciones genéricas que atañen, de forma muy especial, al vigorosísimo y prototípicamente catalán —o mejor dicho, en lengua catalana— género de los goigs, generalmente anónimos. Es bien sabido que el género, relacionado estróficamente con la antigua danza provenzal, tendría su origen en el canto de los siete gozos o alegrías de la Virgen, aunque pronto quedó vinculado con advocaciones concretas de la Madre de Dios, sobre todo con la del Rosario, y ya desde el s. XV englobaba cantos a Cristo y a los santos, en textos que se repetirán durante siglos dentro de una codificación editorial asociada inicialmente al pliego in-4º y disposición textual en dos columnas, si bien el tiempo habrá de consolidar el tamaño in-folio y una distribución prototípica a tres columnas62. Hay que añadir, por otra parte, que aunque se trata de género muy característico de la literatura popular impresa en catalán, lo localizamos desde finales de s. XVI también en castellano63.

En los catálogos de Hernando Colon figura el íncipit de una gran cantidad de goigs, fundamentalmente marianos, aunque también encontramos varios hagiográficos, ítems que, junto con los goigs conservados para el periodo, explican la mayor amplitud de esas temáticas en el corpus en catalán frente al castellano, con una abrumadora presencia de la mariana, que llega a abarcar la mitad del subconjunto religioso en catalán (21/42). Los íncipits colombinos permiten identificar goigs de vida impresa hasta prácticamente nuestros días: los Goigs del roser, en la simiente del género, registrados ya por Colón bajo dos entradas64, a los que se unen los vinculados con advocaciones marianas más concretas: los Sept goigs a S. Maria de la Canal65, las Laudes de la Verge del Tallat66, las Cobles en loor a la Verge del Socorr67, o los Set goigs de la Verge de la Pietat68. De la misma manera, localizamos ya en Colón el íncipit de gozos hagiográficos de larga tradición: los dedicados a San Sebastián —que en los registros colombinos aparecen unidos con los Goigs de la Verge de la Pietat69—, las Cobles de Sancte Magdalena70, Laudes en coplas a Sant Magí71, o las Cobles en loor de Sant Vicent Ferrer72. Es obvio tanto el particular conservadurismo de la literatura religiosa de vinculación oracional como la fuerza con que el género eclosiona en el ámbito de la literatura popular impresa desde su primera andadura.

De Los set goigs de la Verge Maria del Roser molt devots ha llegado hasta nuestros días, además, una impresión salida, probablemente, del taller barcelonés de Rosembach c. 152873, en un bifolio in-4º que tiene la peculiaridad de poseer la h. 2 en blanco, curiosidad que parece concordar con la extensión de una hoja in-4º de los tempranos Goigs de la gloriosa Mare de Deu de la Concepció los quals se cantan en la iglesia de la Encarnacio y de Los dolors de la gloriosa Mare de Deu, los quals se cantan los dissaptes de la quaresma en la Incarnacio74, sin datos tipobibliográficos, pero que habría que ubicar en la imprenta valenciana de muy principios de siglo75. Los dos últimos impresos, claramente emparentados en una idéntica codificación editorial que implica, además de la extensión de una hoja y la misma disposición textual a dos columnas, la presencia de grabado en h. 1r, podrían identificarse con los testimonios más madrugadores del género en el ámbito de la literatura popular impresa; calas preciosas, por tanto, a la hora de ahondar en los primeros tiempos del que habría de ser su género más característico en catalán. Inabarcable resulta aquí la profundización en el tema, pero creemos que para seguir el desarrollo del género oracional de los goigs en el ámbito de la literatura de cordel no habría que perder de vista datos como los ofrecidos por un documento conservado en el Archivo Municipal de Valencia con fecha de julio de 1523 en que se refieren los ducados que los jurados de la ciudad de Valencia acordaron abonar al impresor Joan Joffré por la impresión de dos resmas de oraciones contra la peste que se cantarían en las misas en él nombradas, donadas al pueblo por los «magnifichs jurats»76.

Sin traspasar el arco cronológico acotado, aún hemos de hacer alusión a los ecos de este género en un último impreso, el correspondiente a las Cobles de la Verge Maria de la Soledat ab la Ave Maris stella en pla (Valencia: Joffre, c. 1518). Se trata de un bifolio in-4º, con disposición textual a dos columnas, en el que las Cobles de la Verge Maria de la Soledat, con similar estructura compositiva a la de los goigs, ocupan, como en el caso de los otros impresos correspondientes al género de esta temprana época, una hoja in-4º por las dos caras, en este caso, h. 1v y h. 2r, a las que se les añade la portada de la h. 1r y el remate final en la h. 2v con los versos de Ave Maris stella en pla. Por lo demás, su inclusión en un bifolio habla a las claras del camino hacia la extensión prototípica del pliego poético en catalán.

Finalmente, no hay que perder de vista que, más allá de su circulación exenta, los goigs conocieron también difusión en libros y tratados religiosos de cierta amplitud: de esta manera —y no es caso único—, los Goigs de la Verge Maria del Roser los hallamos integrados en el Llibre de la institució, manera de dir, miracles i indulgències del Roser de la Verge Maria, de Jeroni de Taix, con numerosas ediciones a lo largo del siglo XVI77. La práctica de la presentación exenta en el mercado de cordel de textos incluidos en libros u obras de mayor envergadura resulta bien conocida en el ámbito y atañe igualmente al corpus en castellano: nos encontramos en él con la circulación en pliegos de Los gozos de nuestra señora la Virgen María compuestos por Fray Íñigo de Mendoza (RM 361) —recreación de los gozos o alegrías de la Virgen que poco tiene que ver con el género musical del goig— tras su asomo inicial en cancioneros incunables con las Coplas de Vita Christi, donde encontramos asimismo las Siete angustias de nuestra señora la virgen María de Diego de San Pedro, que RM 532 transmite de forma exenta78.

Autores como Fray Íñigo de Mendoza y Diego de San Pedro remiten, al tiempo, a otro claro elemento en común del corpus de pliegos en castellano y en catalán, con toda probabilidad rastreable en el ámbito de la literatura popular impresa más allá de estos ámbitos lingüísticos: su despegue en la confluencia entre la «gran» y «pequeña» tradición. De esta manera, si dentro del conjunto en castellano la Pasión trobada de un autor tan eminentemente cortesano y cancioneril como el mencionado Diego de San Pedro habrá de convertirse en un auténtico bestseller del medio, con reediciones todavía en el siglo XX, otro tanto ocurre en el conjunto catalán para el cancionerillo devoto encabezado por el Plant de la Verge Maria del notario valenciano Miquel Ortigues, de testimoniada vida impresa hasta finales del s. XIX, dentro del conservadurismo propio de la literatura religiosa.

Son varios los nombres bien conocidos en el mundo literario de la Valencia de finales del s. XV y principios del s. XVI que vieron correr sus versos en «pliegos» asociados con la pequeña pero significativa parte del conjunto acotado que se liga con práctica tan idiosincrática de la ciudad del Turia como la de los certámenes literarios79: tres de los veintidós pliegos religiosos que conservamos. Es el caso de las Obres fetes en lahor de la seraphica Senta Catherina de Sena en lo seu sagrat monestir de les monges de la insigne ciutat de Valencia per diversos trobadors, narrades lo dia de sent miquel del any MDXI. Essen iutges lo reverent frare Balthasar Sorio, mestre en sacra theología e vicari general dels frares observants del orde de preycadors. E lo reverent señor canonge fira y lo noble don Francisco Fenollet, salido del taller valenciano de Joan Joffre en 1511, en el que nos topamos con algunos de los más afamados poetas valencianos de la época80. Su claro carácter de cancionerillo religioso, con una extensión de 20 hojas in-4º y presentación editorial a través de portada que incluye grabado en hoja 1v lo vinculan antes con el librito o impreso breve de carácter devocional que con la tradición genuina del pliego poético.

Si las Obres fetes en lahor de la seraphica Senta Catherina de Sena parecen recoger el desarrollo completo de un certamen religioso, en el caso de la Salve regina feta per lo discret en Pere Vilaspinosa, notari de València… (Valencia: Cofman, 1502), nos situamos ante un pliego oracional emanado, con toda probabilidad, de un certamen literario, tal y como parece desprenderse de la rúbrica completa81; interesante iceberg, por tanto, del filón de impresos breves o pliegos poéticos que pudieron incluir la publicación exenta de obras inicialmente vinculadas con certámenes literarios. La extensión de cuatro hojas in-4º del ejemplar conservado —divergente de la tradición material del pliego en catalán— evidencia, por lo demás —y como en el caso anterior—, una adaptación del impreso al texto y no a la inversa propia de estos primeros «pliegos», cuestión observable, igualmente, en el corpus en castellano.

También muy obvio es el específico impulso de los certámenes literarios en el despegue de la literatura popular impresa en catalán en el incunable cuya rúbrica inicial reza Omelia sobre lo psalm Miserere mei deus: ordenada per lo Magnifich mossen Narçis Vinyoles, Ciutadà de Valencia, donde se contiene, en su última parte, una obra claramente asociada, de nuevo, con los certámenes literarios: Obra feta per lo dit Magnífich mossèn Narcís Vinyoles: responent a una joya que.s donà a qui millor diria quina dolor sentí la mare de Déu quant encontrà son fill Jesús, ab la creu al coll, qu.l duyen a crucificar (Valencia: Spindeler, 1499). La particular combinación en la primera de textos en verso y en prosa con alternancia de las lenguas catalana y latina —lo que per se la aleja todo lo ponderable de una tradición popular—, más la extensión material del impreso (16 hojas in-4º) y la presencia, una vez más, de portada que incluye grabado en hoja 1v, nos lleva a concluir de nuevo que nos encontramos antes frente a un «impreso breve» que frente a un genuino pliego poético.

Esa misma valoración como «impreso breve» ha de aplicarse a un segundo incunable en catalán ubicado en la arraigada tradición de reproducir o comentar los salmos penitenciales: la Omelia feta per lo venerable mossen Geronim Fuster Beneficiat de la seu de Valencia, compilada de una largua expositio composta per el dit Mosen Fuster è per los Magnífichs y venerables Mossen Galvany de Castelví, Mossen Pere Adria è Mossen Pere Anyò sobre lo Psalm De Profundis. La qual Omelia fonch emprenptada en la insigne ciutat de Valencia per Lambert Palmart Alemany al quinzen dia de Abril. Any mil CCCC noranta (Valencia: Llambert Palmart, 1490). Con una extensión de 8 hojas in-4º y atípica presencia de grabado en la página final, combina, de nuevo, a través de la interrelación de prosa y verso, textos latinos y glosas en catalán. De la misma manera que se combinan prosa y verso, más de medio siglo más tarde, en RM 381: Exposición moral sobre el psalmo LXXXVI del propheta David, dirigido a la muy alta y muy poderosa señora la infanta doña Maria por George de Montemayor, cantor de la capilla de su alteza (Alcalá de Henares: Joan Brocar, 1548), pliego con dedicatario y de afamado autor que vuelve a alejarse a todas luces del genuino pliego poético popular82.

Los salmos penitenciales constituyen, de hecho, privilegiado lugar de encuentro entre las denominadas «gran» y «pequeña» tradición. Si la entrada n.º 32 del repertorio de impresos breves en latín ofrecido por Martín Baños (2012) incluye una impresión crombergiana de c. 1506 correspondiente a «Delphus, Aegidius, Septem psalmi penitentiales exametro carmine exarati», unas décadas más tarde Juan de Junta imprimía en Salamanca las Coplas sobre los siete psalmos penitenciales de David, compuestas por un religioso en el año de MDXLI en Valladolid (RM 828), sin olvidar que en el inventario de sus libros que redactara el impresor barcelonés Pere Posa en 1506 registraba, junto a otros impresos con los Set Psalms: «los set Psalms en cobles»83, aunque no es posible asegurar que las coplas estuvieran en catalán. Al hilo de confluencias culturales en torno a estos textos religiosos, recordemos tan solo que los Siete salmos penitenciales en latín fueron, por una parte, lectura común para los estudiantes de grado medio en la Edad Moderna, y, por otra, textos de constatada y amplísima difusión popular, que perduraba todavía en el s. XIX en vinculación con la figura del ciego rezador84.

Sin que en este primer análisis contrastivo de la producción religiosa en pliegos poéticos en castellano y en catalán nos sean posibles mayores profundizaciones, sí cabe señalar que ulteriores asedios han de atender no ya a diferencias marcadas por un género tan idiosincrático del corpus en catalán como es el de los goigs, al específico impulso de los certámenes valencianos en los tiempos inaugurales del pliego poético, o a las confluencias culturales dentro de esta literatura, sino al desarrollo de determinadas temáticas devocionales en uno y otro ámbito lingüístico. En esta línea, sería necesario el asedio a obras de probada presencia en ambos corpus y alcance panrománico, caso del tan perseguido por la Inquisición Testamento de Cristo, la Disputa del alma y el cuerpo o Las siete palabras de Cristo, entre otras.

Pliegos político-noticieros: efervescencia noticiera de la zona catalanohablante, pliegos de bandoleros

Si el catalán es la lengua por antonomasia de los impresos religiosos en toda la franja levantina dentro de la cronología marcada, en el conjunto de pliegos de carácter político-noticiero controlados existe, por contraste, una clara convivencia entre catalán y castellano, si es que exceptuamos pliegos tan idiosincráticamente vinculados con el principado de Cataluña en la época como son los de bandoleros, a los que nos hemos referido en varias ocasiones en estas páginas, particularmente en relación con toda una tradición iconográfica inseparable del aparato propagandístico y de control civil intrínseco al género. La temática, de especial fortuna crítica, no irrumpirá en el corpus en castellano hasta el s. XVII, con unos tintes de idealización del bandolero de potente descendencia, pero completamente ajenos a la férrea intencionalidad disuasoria de los impresos en catalán, según señala Valsalobre (2021) en este mismo volumen, al estudiar el último de los pliegos de bandoleros conocido en ese idioma (1634). Parece claro lo vano de buscar la simiente de la imagen romántica del bandolero en unos impresos marcadamente oficialistas.

Solo dos ítems del azaroso grupo de trece pliegos noticieros en catalán (13/78) anterior a 1539 del que tenemos conocimiento han llegado hasta nosotros85, hecho inseparable de lo caduco de sus novedades y de la especial pérdida de pliegos colombinos de esta tipología detectada también en el corpus en castellano. Como excepción frente a tal reflexión hemos de señalar la tradicionalización de las Cobles de les tristes i doloroses tres naus de conserva —subgénero del naufragio—, de las que conservamos hasta dos ediciones de la segunda mitad del s. XVI con formato de dos hojas in-4º86. Ninguno de los dos ejemplares que nos consta que Colón tuvo en su biblioteca ha sido, sin embargo, preservado87. Sabemos que uno de ellos costó «un dinero», precio que debía ser más o menos habitual para el plec poètic prototípico y que se repite para otros ítems colombinos en catalán hoy desconocidos y claramente asimilables con este producto editorial desde el dato pecuniario mismo, caso de las Cobles de les engans de les dones que habremos de volver a mencionar más adelante88.

Más allá de las Cobles de les tres naus y de la temática local sobre «delats» y «bandolers» —que acapara tres entradas colombinas89—, el componente propagandístico de los pliegos político-noticieros en catalán se funde con motivos comunes no ya al corpus en castellano, sino a los impresos de amplia difusión que circularon por toda la Europa Moderna, cimentando su construcción política e identitaria: así, la celebración de victorias o acontecimientos reales de diverso tipo90. Sin que nos sea posible el análisis exhaustivo, forman parte de este conjunto obras como la dedicada al parto de la emperatriz91, a la toma de Mazalquivir —clave para la conquista de Orán—92, o a la prisión de Francisco I tras la batalla de Pavía y a la posterior firma de la paz, una temática que ocupa hasta tres pliegos del subcorpus de pliegos noticieros —conservado uno de ellos, con un tal Joan Rocamora como autor—93, y que enlaza con la amplia repercusión que la batalla de Pavía tuvo en toda Europa94.

Dos cuestiones se hace necesario destacar en relación con el conjunto político-noticiero. La primera, que traspasa la mera anécdota, se liga con el hecho de que, frente a los impresos religiosos, de carácter anónimo (goigs) o vinculados en gran medida a nombres muy conocidos de la Valencia de finales del s. XV y sus certámenes, la mayoría de estos pliegos están asociados con autores de los que nada sabemos, pero que se podrían considerar tempranos profesionales del mercado y mediadores en la difusión de textos de alcance oficialista, papel en el que nos consta que pronto entrará en juego la figura del ciego95. Así, el nombrado Joan Rocamora, un autor con el que nos topamos hasta en tres impresos96, y que, como la mayoría de los «copleros» quinientistas en lengua castellana, nos es completamente desconocido más allá de su obra.

En segundo lugar, y es esta circunstancia que nos resulta crucial, no podemos contemplar esos pliegos noticieros y la convivencia de lenguas en su impresión sin tener en cuenta que tanto Valencia como Barcelona fueron, merced a su conexión con el Mediterráneo, focos mediáticos por excelencia y hervidero de recepción de noticias llegadas de Europa; unas noticias que, obviamente, habían de traspasar las fronteras catalanohablantes y difundirse —en castellano— por el resto de la Península. Recordemos tan solo la importante colección en castellano de relaciones impresas en los años 20 y 30 en Valencia con noticias procedentes de Europa preservada en el castillo de Peralada, si bien en prosa (Fernández Valladares, 2009), o, ciñéndonos al ámbito de las relaciones en verso, el claro descuelle de las ciudades de Valencia y Barcelona —con esta última a la cabeza— en el interesante gráfico sobre su distribución geográfica en el s. XVI que ofrece Sánchez-Pérez (2012: 346). La circunstancia contribuiría, sin duda, a hacer de la Ciudad Condal ese emporio del pliego de cordel que tradicionalmente le ha atribuido la crítica especializada97, al tiempo que conecta con interesantes caminos sobre la circulación de la información a nivel peninsular —y europeo— en los que nos es imposible adentrarnos en estos momentos.

Temática satírico-burlesca: querellas de hombres y mujeres, poesía erótico-burlesca, tradición popular98

Hasta diecinueve de los setenta y ocho pliegos en catalán anteriores a 1539 de los que tenemos noticia responden a la tipología satírica-burlesca99, es decir, casi una cuarta parte del corpus ahora contemplado, porcentaje que, aun teniendo en cuenta su arbitrariedad, evidencia el vigor de la materia dentro del ámbito lingüístico catalán desde los albores de la literatura popular impresa, al tiempo que hace particularmente sangrante la nula conservación de testimonios: solo gracias a las referencias colombinas podemos atisbar el amplio correr ya en los inicios del s. XVI de unos pliegos a los que, una vez más, lo efímero —y desenfadado— de sus contenidos condenaron a suerte menos halagüeña que la de los —más respetables— impresos religiosos que conforman el referido volumen facticio «El Nazareno».

Paradójicamente, y frente a lo que ocurre en más de una ocasión con la materia religiosa, pocas dudas nos quedan sobre la pertenencia a la tradición más genuina del pliego poético de los ítems colombinos adscritos a esta temática. Al margen de la ocasional constancia colombina de un precio de compra que deja pocas dudas sobre su extensión y materialidad —según comentamos más arriba para las Cobles de les engans de les dones—, es evidente la pertenencia de estas cobles a una tradición que, más allá de la solemnidad religiosa o político-noticiera de los «pliegos» —o impresos breves— incunables, responde a la búsqueda de entretenimiento per se de ese nuevo público burgués cuyo peso específico en la dinamización y despegue del producto editorial del pliego no puede perderse de vista.

A la luz de las anotaciones colombinas, se trataría de plecs poètics mayoritariamente anónimos —hecho relativamente común para el género—, cuya temática no habría de desligarse de la potente escuela satírica valenciana, con íncipits que revelan el peso de motivos de fuerte tradición medieval y presencia igualmente en el Cancionero de obras de burlas100: la invectiva contra la vestimenta, de larga continuidad en la literatura de cordel de uno y otro ámbito lingüístico, o las también archipresentes en el medio temáticas misógina y de disputas entre hombres y mujeres, donde asistimos a la interminable cuestión de la querella de las mujeres desde nuevas expresiones y moldes. Obras en los catálogos colombinos tal que la Bastonada del cego contra las donas en coplas catalanas, o el Triumpho de las donas contra la bastonada de cego en coplas catalanas —de clara seriación entre ellas101— nos permiten asomarnos fugazmente a la fuerza de una tradición de gran descendencia, y en la que habríamos de ubicar igualmente toda la ristra de las —repetidamente aludidas— Cobles de les engans de les dones y similares.

Sí nos gustaría destacar dentro de esta constelación de ecos misóginos, sin embargo, un ítem cuya pérdida se nos hace especialmente lamentable: la traducción del dit francés con la curiosa «Historia de Bigorne», texto del que no tenemos mayor rastro en la literatura peninsular. Es Bigorne un animal del folklore normando encargado de devorar a los maridos «calzonazos», según reza el título del pliego quinientista conservado en la Biblioteca Nacional de Francia: Bigorne qui mange tous les hommes qui font le commandement de leurs femmes102, de clara conexión con el título colombino Bigorne. Historia sua in coplas catalanas103, corroborada por el contraste entre el íncipit en catalán «Jo so gran bigorn bigornes natural nuncha» y el inicio del texto en francés, «Bigorne suis en bigornoys». Su pérdida nos priva para siempre del análisis comparativo de un texto de interesantísimas resonancias en la modulación del imaginario colectivo de la sociedad que las alumbra.

Por fin, el mapa de contigüidades y divergencias que venimos trazando en estas páginas quedaría incompleto si no llamáramos la atención sobre el que resulta el dato más relevante en la confrontación del conjunto de ítems en castellano y en catalán de carácter genuinamente literario —impresos de temática burlesca básicamente dentro del corpus en catalán, pues señalábamos que las tradiciones amoroso-galante y romanceril tienen como vía de expresión el castellano—: la circulación en pliegos, desde los primeros tiempos de este producto editorial, de obritas de evidente alcance popular y tradicional.

Por paradójico que para el neófito pudiera parecer, es bien conocido por la crítica especializada, a la zaga de la crucial aportación de Vicenç Beltran (2005), que en los pliegos en castellano más madrugadores «la representación de la lírica tradicional es marginal, casi inexistente» (2005: 96) y que cuando esta entra en el medio lo realiza, al igual que en los cancioneros, a través de la cita, glosa o contrahechura cortesana. El hecho contrasta claramente con ítems colombinos como el correspondiente a Joan pobre. Coplas sobre la yda de su muger en catalán104, cuyo incipit, «Que farem del pobre Jhoan del faraririran», era incluido como identificación de tono tradicional por Timoneda en una chanzoneta «para cantar la noche de Navidad» en la que la obra se vuelve a lo divino: Altres pera la nit de Nadal al to de que farem del pobre Juan —«Alegravos pare Adam de la faraririran»—, dentro de la larga tradición navideña de contrahechuras de cancioncillas tradicionales105.

Las originales coplas del pobre Joan no debían de estar muy alejadas de un relativamente nutrido subconjunto de ítems en catalán de carácter erótico-burlesco de proyección popular y reconocible simbología desde las parcas anotaciones colombinas. Es el caso de Madona xanxa enamorada de un ferrer en cobles catalanas —«Senior en menant farrer feu me un clau per un dinar»106— o de las Coplas como una señora no consintía que su marido tubiese parte con ella sin lumbre en catalán —«Marit meu no us enogeu nin digau dona de fum»107. Nos encontramos, en fin, en estas cobles ante una modulación de la materia amorosa muy divergente de la de la amoroso-galante que la tiñe en los pliegos en castellano.